Le frelon asiatique, un fléau pour les pollinisateurs et la biodiversité

Le frelon asiatique, qu’est-ce que c’est ?

Le frelon asiatique à pattes jaunes ou Vespa velutina nigrithorax de son nom scientifique est une espèce exotique de frelon identifié en France pour la première fois dans le Lot-et-Garonne en 2004. Il se distingue facilement du frelon européen par sa taille et sa couleur caractéristiques. Ses pattes sont jaunes contrairement à son homologue européen qui a les pattes marron, c’est cette caractéristique qui lui a valu la dénomination anglaise « yellow legged hornet ». Cette espèce peut notamment varier son poids et sa taille, c’est ce qu’on appelle la plasticité phénotypique, de plus, elle possède un régime alimentaire très diversifié, en effet elle adapte sa stratégie en fonction de la disponibilité des ressources.

D’où vient-il et comment est-il arrivé en France ?

Cette espèce, originaire d’Asie, a été introduite en France de manière accidentelle au début des années 2000. Elle possède des capacités d’expansion exceptionnelles, la France métropolitaine a été colonisée en seulement une dizaine d’années. De plus, l’invasion ne s’arrête pas là, en 20 ans, 14 autres états Européens ont identifié la présence du frelon sur leurs territoires. Cependant, on observe tout de même des limites dans la propagation de l’espèce notamment en Espagne où il descend dans le sud, l’influence atlantique semble bénéfique au frelon asiatique. En France, une partie du territoire semblait épargner, la Corse, jusqu’à la découverte d’un nid en août 2024 ce qui ne présage rien de bon.

Quel est le danger ?

Le frelon asiatique chasse les abeilles à la fin de l’été mais aussi l’automne pour nourrir ses larves. Les dégâts sur les ruches s’effectuent de plusieurs manières : le prélèvement direct d’abeilles, le stress sur celles-ci et l’affaiblissement progressif des abeilles mellifères.

Le stress paralyse les butineuses qui restent dans leur ruche et ne vont plus prélever le nectar, le pollen et l’eau qui sont pourtant indispensables à leur survie et à leur bonne santé. Beaucoup de zones en particulier les zones urbaines ou péri-urbaines, ne peuvent plus accueillir de ruches, sans compter que celles-ci sont impactées par le réchauffement climatique.

Pour protéger leurs colonies face à ce prédateurs, les apiculteurs et apicultrices sont victimes de coûts supplémentaires. En France, l’impact économique pour le monde apicole en prenant uniquement en compte l’effet des pertes de colonies peut atteindre 30,8 millions d’euros par an.

Bien que le frelon asiatique s’attaque aux abeilles, il s’attaque également à d’autres espèces comme les pollinisateurs sauvages et les insectes. C’est toute la biodiversité qui se retrouve menacée par ce prédateur, il se nourrit d’abeilles sauvages, de guêpes, de syrphes et de diptères.

En zones agricoles et naturelles, les captures d’insectes du frelon asiatique se répartissent globalement avec 1/3 d’abeilles et 2/3 d’autres insectes. Cependant, en zone urbaine, cette tendance s’inverse. Depuis plusieurs années on observe une baisse dans certaines populations de pollinisateurs comme par exemple des espèces de papillons, le frelon s’attaque également à de très nombreuses espèces d’insectes, on a notamment retrouvé près de 1450 espèces dans l’alimentation des larves. Ces perturbations réduisent les chances de reproduction des plantes présentes dans certaines zones.

Le frelon asiatique est également un enjeu de protection des populations. Il n’est pas considéré comme dangereux pour l’homme mais si celui-ci s’approche d’un nid le frelon asiatique peut se montrer extrêmement agressif, il peut mener des attaques massives. Quelques piqûres suffisent à provoquer une hospitalisation et l’on déplore malheureusement plusieurs décès chaque année.

Comment lutter efficacement ?

En mars 2025, une loi a été adoptée après 20 ans de mobilisation et de combat par l’UNAF (union nationale de l’apiculture française) et ses alliés pour faire reconnaître le frelon asiatique comme un danger pour la biodiversité. L’adoption de cette loi ouvre la voie à des mesures concrètes de l’Etat, à travers notamment les préfets.

Cette loi instaure d’ores et déjà des mesures concrètes :

- Destruction des nids afin de limiter l’expansion incontrôlée du frelon asiatique.

- Intervention des préfectures, pour assurer une action rapide et efficace.

- Encadrement et coordination des opérations, garantissant une lutte cohérente et structurée contre cet envahisseur.

- Pour lutter contre le frelon asiatique, mettre en place un plan de lutte à l’échelle de la collectivité semble être la meilleure mesure, cette lutte repose sur quatre piliers :

- La sensibilisation et la participation des citoyens et acteurs locaux.

- Le piégeage sélectif des reines fondatrices au printemps.

- La destruction des nids.

- La lutte au rucher avec des équipements de protection.

Pour enclencher une dynamique locale, des campagnes (affichage, newsletters, réseaux sociaux, flyers) spécifiques lancées dans des villes et départements ont eu des effets directs très positifs.

La coordination du piégeage de printemps à l’échelle d’un territoire peut notamment être une méthode de riposte contre les frelons asiatiques. La méthode du piégeage de printemps vise à capturer les fondatrices afin de limiter la multiplication du nombre de nids.

Il est constaté que la présence de pièges de printemps s’accompagne d’une diminution du nombre de nids à leurs proximité. L’encouragement et la participation à la destruction des nids peuvent également être une solution. Cependant, pour détruire un nid, il faut pouvoir le reconnaitre, il est donc primordial de sensibiliser spécifiquement les associations de chasseurs, les clubs de randonnées, les associations environnementales, fédération de pêcheurs, les élagueurs et paysagistes, les propriétaires de camping, etc.

La participation des collectivités est également une mesure importante pour lutter contre les frelons asiatiques. Celle de Château-Thierry est labellisée APIcité, un label national qui valorise l’engagement des communes en faveur de la protection des abeilles domestiques, des pollinisateurs sauvages et de la destruction des nids de frelons asiatiques.

Aujourd’hui ?

Face aux menaces pesant sur les abeilles, les pollinisateurs et les activités locales, les apiculteurs et les acteurs du territoire ont dû s’organiser pour mettre en place une lutte efficace. Au fil des années, grâce à la mobilisation des syndicats apicoles — en particulier celle de l’UNAF —, à l’implication croissante de nombreuses collectivités locales et au soutien d’organismes techniques et scientifiques, une véritable expertise collective s’est développée en France dans ce domaine.

Les apiculteurs et habitants peuvent également suivre les recommandations du Syndicat Apicole du Sud de l’Aisne pour le plan de piégeage 2026.

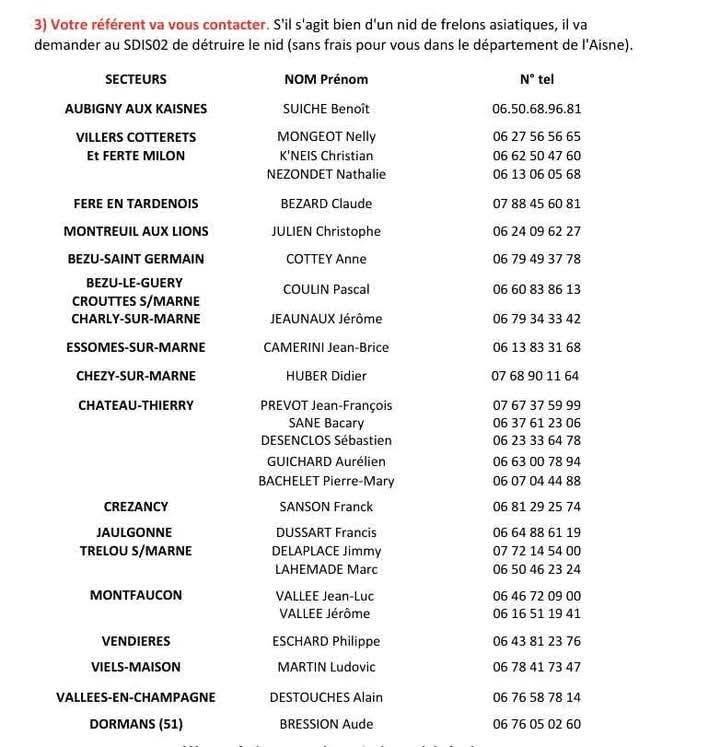

Retrouvez ci-dessous la liste des référents "frelons asiatiques" dans votre secteur. L'intervention des pompiers est gratuite !

Référent de votre secteur (cf article)

Service Espaces Verts

Tél. 03 23 70 87 75